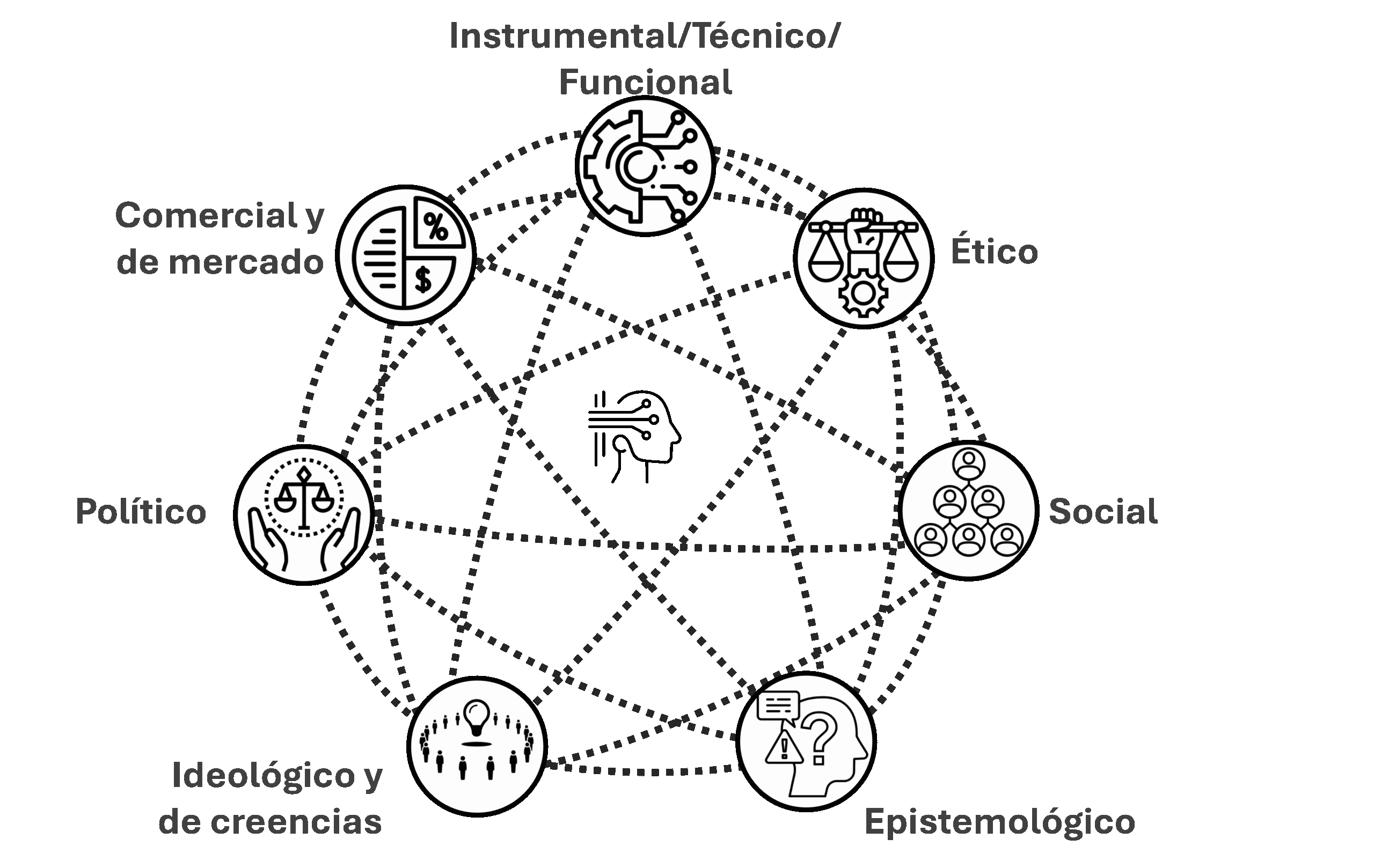

Acaban de salir por fin publicados dos textos (los tenéis al final del post) en los que, junto con Ana Yara Postigo Fuentes y Amaia Arroyo Sagasta, profundizamos en el análisis de la IA desde una perspectiva prismática. y afirmamos que la IA –en su calidad de tecnología eductaiva– debería entenderse desde una perspectiva que entienda al menos 7 dimensiones: instrumental, ética, epistemológica, ideológica, política, social y comercial y de mercado.

Cuando con Ana Yara y Amaia usamos la metáfora del prisma, lo hacemos porque, en óptica, un prisma no solo refracta la luz: la descompone y revela sus componentes invisibles. De igual modo, pensar la tecnología como un prisma —y no como una simple lente— nos permite comprender que su papel en la educación no es solo transformar lo que hacemos, sino hacer visibles las múltiples dimensiones que conforman esa “luz blanca” de la práctica educativa, a menudo asumidas o incluso ignoradas. Desde una mirada postdigital y fenomenológica, el prisma tecnológico no actúa como filtro, sino como espacio de revelación y tensión: nos confronta con la complejidad de lo educativo, permitiendo analizar, reinterpretar y reconfigurar sus distintos planos, también el instrumental, junto a otros que suelen permanecer ocultos.

Sin embargo, usar una metáfora, a veces te hace ciego a las propias tensiones que esa metáfora usa y por eso me gsutaría usar este espacio para hacer una pequeña crítica a nuestra metáfora, porque creo que tiene algunas tensiones conceptuales y lo que podríamos llamar «puntos de posible contradicción» o, más bien, de suposición optimista, veamos:

- La neutralidad Implícita del prisma (El problema del «artefacto neutral»): La metáfora presenta el prisma como un instrumento neutral que «revela» una verdad preexistente. Sin embargo, la tecnología no es neutral. Si bien un prisma de cristal tiene propiedades físicas fijas y su efecto sobre la luz es predecible y universal, precisamente nuestro discurso descansa sobre el hecho de que la tecnología educativa, y la IA en concreto, está cargada de valores, ideologías, intereses comerciales y diseños específicos; en consecuencia el prisma de la tecnología no solo «revela» dimensiones, sino que también las configura y crea nuevas.

- La presunción de una «Luz Blanca» pura y pre-existente: La metáfora asume que existe una «luz blanca» (la práctica educativa) que es pura y coherente antes de pasar por el prisma tecnológico y eso es falso. La práctica educativa nunca es esa «luz blanca» prístina, SIEMPRE está mediada por su naturaleza sociomaterial, la idea de una esencia educativa previa a la tecnología es, justamente, lo que la perspectiva postdigital cuestiona. Por eso mismo el «prisma» tecnológico no se interpone a una práctica pura, sino que es constitutivo de ella desde el principio. La metáfora no debe interpretarse como como que la tecnología llega después a una práctica inocente, porque caeríamos en una visión simplista de la educación que es precisamente lo que queremos evitar.

- El optimismo de la «revelación» La metáfora del prisma no pretende sugerir que la tecnología –o la IA– por sí misma «revela», «hace visibles» y es un «espacio de revelación», sino que deberíamos entender al complejidad de a lo que afecta (a la luz). El punto no es que la tecnología en sí sea un agente de revelación, sino que la metáfora del prisma nos provee de un marco crítico para observar cómo, al introducirla, se hacen visibles las tensiones y dimensiones que antes estaban amalgamadas (entanglements) en la práctica educativa. La ‘revelación’ es un logro del análisis, no una función de la herramienta.

Ahora bien, es fundamental que tengamos en cuenta que esa imagen que, nos gusta –particularmente a mí me encanta :-D– es una metáfora potente pero parcial, que enfatiza ciertos aspectos (la complejidad, la multidimensionalidad, el potencial de análisis) y oscurece otros (la no-neutralidad, la opacidad, la naturaleza constitutiva de la techne). La pretensión es que resulte útil para desplazar la conversación de un mero instrumentalismo («cómo usar una tableta») hacia una reflexión más profunda («qué hace la tableta con nuestra forma de entender la educación»). Sin embargo, su fuerza retórica descansa en una visión quizá demasiado benévola del papel de la tecnología.

¿Y entonces no vale? no se trata de que valga o no, sinceramente creo que la metáfora del prisma es un marco conceptual para iniciar una discusión crítica, pero la crítica debe comenzar por deconstruir los supuestos optimistas de la propia metáfora. Su valor no está en ser una «verdad», sino en ser un catalizador productivo para el pensamiento.

Por si os apetece leerlos y darles una vuelta, aquí lo tenéis:

- Castañeda, Linda; Arroyo-Sagasta, Amaia & Postigo-Fuentes, Ana Yara. (en prensa) When Digital Literacy Must Go Beyond the Screen: further dimensions for analysing the AI impact in education. In Flynn, N., Garcia, P. O., Joseph, H., Powell, D., & Slater, W. H. (Eds.) (In press). The Bloomsbury International Handbook of Literacy. London, UK: Bloomsbury Press.

- Castañeda, Linda; Postigo-Fuentes, Ana Yara & Arroyo-Sagasta, Amaia (en prensa). Beyond Tools, Toward Power Structures: A Critical Review of AI in Primary Education. Revista Española de Educación Comparada (48), 73–95. https://doi.org/10.5944/reec.48.2025.45126